1. 「アリスの服」イメージの変貌

日本における「少女の記号」としてのアリス像の、その形成と変遷について、ファッションとイメージあるいは表象というべきものの、2つの流れを辿ってゆきます。言うまでもなく、アリスとは19世紀後半、ヴィクトリア朝のイギリスの本職は数学教授だったルイス・キャロルが書いた『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』のヒロインです。

導入になるのは、「美少女の美術史」展にも出展されていた山本タカトさんの《アリスの選択》(2014年)です。ここには、今日私たちが「アリス」と聞いて想像する服装の典型的なアイテムが揃っています。スカートの広がったサックスブルーの膝丈ワンピースに、背中までの金髪ウェービーヘアといったものです。これは、いわゆる「ロリータ・ファッション」の定番モティーフの一つともなってきました。

「アリス」のイメージは、二つの次元でメタモルフォーズ(変貌)を遂げています。まずひとつは、「テニエル・アリス」の特徴的な服装とされるものが、実はオリジナルのジョン・テニエルの挿絵からは変化しているという次元、もうひとつは、「アリス観」の変貌というか、社会的文脈や「アリス」の意味するものも含めて、受容のあり方が変化していくという次元です。

まず、アリスの服装の変化です。1889年のジョン・テニエル自身の彩色による挿画では、ワンピースは黄色で、裾はあまり広がっておらず、タイツの色も青でした。このイラストは、作者ルイス・キャロルの合意を得て描かれたとのことです。これが1911年刊行の『鏡の国のアリス』の挿画、テニエルが描いたモノクロームの下絵に、ハリー・シーカーが彩色したものになると、現在の私たちがイメージする「アリス」に近づいてきます。ここではアリスは、すみれ色に近いブルーのワンピースをまとっています。この時点で、ボーダーのタイツ(もしくは、ソックス)というアイテムも加わっています。さて、「アリス」の生まれたヴィクトリア朝時代には、少女向けの子供服というものが成立し、都市の中産階級を中心に、児童文学に出てくるヒロインのような服が流行りました。ピーター・ラビット・シリーズの作者として知られるベアトリクス・ポターも、幼い頃の写真(1875年撮影)で(テニエル挿画による)「アリス風」のワンピースを身につけています。

私たちがイメージする「ヴィクトリア朝」のアリス・モティーフを規定したのは、実はウォルト・ディズニー・カンパニー制作のアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』(1951年公開 *画像1)ではないかと思います。金髪で、黒いビロードリボンを頭の周りに結び(ちなみに、英語では、いわゆるヘアバンドのことを”Alice band”というそうです)、パニエで膨らませたような、鮮やかなサックスブルーの膝丈ワンピース、白いエプロン、白いタイツ、ワンストラップの黒い靴といったものです。

2. 「アリスみたいな」服 —アイテムの記号化

では、今日の日本のサブカルチャー、ファッションにおいてはアリスのような服は、アイテムの記号化がおこっているのではないでしょうか。BABY, THE STARS SHINE BRIGHTという日本のロリータ・ブランドは、「アリスセット」を販売しています。このアリスセットは、テニエル・アリスとディズニー・アリスを融合させたようなシルエットと色合いですが、これはアリス・イメージの記号化の典型かと思います。この「アリス」的なモティーフは、ロリータ・ファッションの典型の一つになっています。例えばロリータ・ファッションの全盛期である2005年に刊行された『ロリータ衣裳道楽』(*画像2)では、BABY, THE STARS SHINE BRIGHTの「アリスのお茶会スカート」や「バラハートオーバーニーソックス」が取り上げられ、後者には「エプロンつきスカートの下にあわせればなりきりアリス」というキャプションが付されています(*註1)。

典型的な服飾アイテムによって「アリスのイメージ」を喚起するやり方は、ロリータ・ファッションとも親和的なドール趣味にも流れ込んでいるようです。『Dollybird』というホビー誌(*画像3)は、スーパー・ドルフィーやブライスといったドールのカスタム(ヘア・メイクのアレンジ、改変や衣装制作など)のための情報を扱うものですが、この2010年7月号は「アリス特集」となっており、様々な造形作家たちが「アリス的」なイメージを提案しています。その中の一作品には、次のようなキャプションが付けられています。「ゆるいウェーブヘアーに青のエプロンドレス、長い靴下がトレードマークのアリスという名の少女は、誕生した瞬間から現在にいたるまで世界中の女性を虜にし続ける、まさに色褪せない魅力を持ったスーパーカリスマ少女です。だけどアリスはアイドルじゃない、スターでもない、お姫様でもないごく普通の女の子」。

以上からは、「ルイス・キャロルとジョン・テニエルによるアリス」と今日私たちがイメージしている服装が、実は後代において、ディズニー・アニメやサブカルチャー(ロリータ・ファッションなど)によって形成され、あるいは「模倣」や「反復」のようでいて実際には少しずつ変化しながら継承されてゆく過程が、垣間見えるかと思います。ところで、このように本当は事後的に作り上げられた「アリス」のイメージが、ヴィクトリア時代のアリスの「オリジナル」に、時代錯誤的な「回帰」を果たすという、面白い一例があります。それは、ルイス・キャロルその人が撮影したアリス・リデルの写真に、日本の芸術家である野中ユリさん(1938-)が着色を施した、『別冊 現代詩手帖』第2号「特集:ルイス・キャロル」(1972年 *画像4)の表紙です。「アリス」のモデルとなったリデル嬢を写した写真は、当然のことながらモノクロームなのですが、そこに事後的に形成された「アリス」像をオーヴァーラップさせるかのように、被写体のワンピースがサックスブルーに彩色されています。

・中央左:画像2 植田裕子『ロリータ衣裳道楽』マーブルブックス、2005年

・中央右:画像3 『Dollybird』Vol.14「ALICE」2010年7月、ホビージャパン 2010年

・右:画像4 『別冊現代詩手帖』第2号「特集:ルイス・キャロル」、思潮社 1972年

*註1: 植田裕子『ロリータ衣裳道楽』マーブルブックス、2005年 58ページ

3. アリス・イメージの変貌

次に、二つ目の「アリス観」の変貌です。

『不思議の国のアリス』の初めての邦訳が刊行されたのは、明治32年(1899年)でした(*註2)。ちょうどこの頃は、日本の近代化に伴って「子供」という概念が誕生し、「児童文学」の刊行が始まった時代です(『少年世界』という雑誌が刊行され、「少年」概念が確立され始めた時期でもありました)。その後、アリスは(子供のための児童文学ではなく)「英文学」としての受容を経て、男性主体の、いわばマッチョな精神性を共有する文壇・画壇における、「少女幻想」の代名詞となっていきます。

1970年代になると、文芸批評雑誌である『現代詩手帖』や『ユリイカ』でルイス・キャロル、アリス特集が盛んに組まれ始めます。当初は高橋康也らの英文学者による、英文学としてのキャロル読解のトーンが強かったのですが、次第に澁澤龍彦に代表される文学的な感傷やロマンティシズムが色濃くなります。それは、一定以上のインテリジェンスを持つ、成熟した男性のナルシシズムの投影対象、いわば去勢された欲望の投影対象としての観念的な「少女性」です。

その特権的な典型が、「アリス」でした。例えば、『現代詩手帖』で高橋康也氏が翻訳して紹介しているウィリアム・エンプソン『牧童としての子供』のエッセイには、「少女とは性をいちばん安全な場所にしまっている存在」という規定が出てきます(*註3)。これは澁澤が後年に至るまで好んで引用した一節です。その澁澤は、1973年刊行のアンソロジー『アリスの絵本』(*画像5)に寄せた「アリスあるいはナルシシストの心のレンズ」と題された短文の中で、「アリスというは孤独な男性の心のレンズに写った倒錯した鏡像である」と規定しています(*註4)。澁澤にとっての「アリス」は成人男性のナルシシズムの投影対象であり、ここでの「アリス」はまた、「少女」に敷衍することも、「人形」と言い換えることもできる、そういう対象でした。

また、このようなインテリ男性中心のアリス幻想を隣接した場で執筆活動を行い、引き受けつつも少しずらしているように思われるのが、矢川澄子や『少女座』です。これは、男性による幻想ではなく、逆に女性自身が主体的に選択する少女性という系譜です。この「少女性」信奉の核にあるのは、女性自身による自己投影的なセンチメンタリズムであり、「私自身も少女である、かつては少女であった、いつまでも少女であり続けたい」という、ナルシシスティックで自己慰撫的な態度だと思います。そして、このような「少女性」を体現するのが「アリス」でした。『少女座』は1985年12月に創刊された文芸誌で、編集部は女性ばかり4名の体制でした。表紙裏のエピグラフにはほぼ毎号、観念としての少女を礼賛するようなテキストが載せられていました(*註5)。『少女座』No. 3(1986年7月 *画像6)では「保存版 少女読本」という特集が組まれていますが、そこでも、『鏡の国のアリス』の挿絵とアリスのエピソードが、特権的な例として取り上げられています。

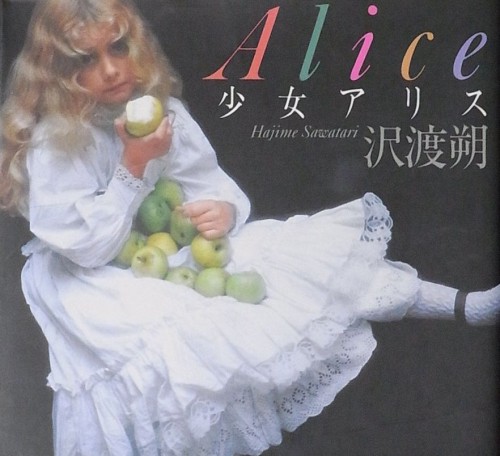

「ファム・オブジェ」としての少女性愛好と「アリス」イメージが結びついたものとして、例えば沢渡朔さんの写真集『少女アリス』(1973年 *画像7)があります(作風は、デヴィッド・ハミルトンやジョック・スタージス、イリナ・イオネスコなどと同様、甘美でロマンティックでやや倒錯的な少女ヌード写真の系譜を思わせます)。また、このような「(専ら)男性による少女幻想」、「性的禁忌であるからこそエロティックな存在への欲望」が、身も蓋もなく俗悪化したものとして、チャイルドポルノにおける記号としての「アリス」が挙げられます。例えば『アリス・クラブ』(1988-95年:白夜書房、95-99年:コアマガジン)という雑誌では、被写体の少女たちを「アリス」と呼び、コピーや特集タイトルには「純粋アリスの写真館」、「少女幻想文学館」、「アリスのワンダーランド」などの言葉を並べていました。

*左:画像5 高橋康也・種村季弘監修『アリスの絵本——アリスの不思議な世界』牧神社、1973年

*中央:画像6 『少女座』No. 3(1986年7月)、少女座編集室 1986年

*右:画像7 沢渡朔『少女アリス』河出書房新社、1973年

*註2: 最初の翻訳は1899(明治32)年、長谷川天渓が『鏡世界』の邦題で『少年世界』に連載(4−12月号)。アリスは「美(みい)ちゃん」と日本風に名前を変えられている。

*註3: ウィリアム・エンプソン『牧童としての子供』、高橋康也訳、『別冊現代詩手帖』第2号「特集:ルイス・キャロル」1972年、187-195ページ所収、193ページ。

*註4: 澁澤龍彦「アリスあるいはナルシシストの心のレンズ」、高橋康也・種村季弘監修『アリスの絵本——アリスの不思議な世界』牧神社、1973年 42-43ページ(『少女コレクション序説』中公文庫、1985年再録)。

*註5: 例えば、次のような文章。「少女の“存在”が危うい。少女の“観念”が危うい。ハイテク少女、そしてオトナ少女といわれる現代の少女たちは危険な方向に進み始めたように見える。しかし、“少女性”は普遍なのだ。すべての女性の、いや男性のなかにも潜んでいるかもしれない、“少女性”。それが少女座のテーマである。表向きの少女の姿を追うのではなく 少女の世界を構成している ディテールに光をあてる ささやかな場所[ルビ:ユートピア]、でありたい。少女座はそう考えています。」

4. ロリータ・ファッションとアリス

日本での「文学的」な観念としての、あるいは性的な幻想としてのアリス・イメージが、若い女性向けのサブカルチャーの文脈に落とし込まれるのは、これも仮説ですが1985年頃、デザイナーの大西厚樹さん(彼のブランドがATSUKI ONISHIです)が女性による女性のための少女的ファッションとして、「アリス」のイメージを使い始めた、その辺りなのではないかと思います。

1985年、大西さんは「アリス」をテーマとしたコレクションを展開します。ちょうどこの1984-85年には、雑誌『オリーブ』にアリスのモティーフがしばしば登場するようになります(*註6)。大西厚樹さんの服が代表的ですが、他にもアリスのグッズを扱う下北沢や自由が丘の雑貨屋の紹介や、「メルヘンの世界を真似てピクニックしてみない?」と題して、『不思議の国のアリス』をイメージしたティーパーティの提案が掲載されました。大西さんのデザインでも、また「Magazine for Romantic Girls」を掲げた『オリーブ』でも、西洋の童話やメルヘンが、ロマンティックな少女性を体現するモティーフと見なされています。大西さんは「アリス」の後も、メアリーポピンズや赤頭巾ちゃんなどもテキスタイル・デザインのテーマにしています。また同時期の『オリーブ』では、『若草物語』、『大草原の小さな家』、『小公女』なども少女的ファッションのイメージ源として扱われていました。それらと並ぶ一つの典型として、「アリス」があったのようです。

ATSUKI ONISHIの特徴である、テキスタイルへのプリントによって「アリス」を表現する手法は、Jane MarpleやEmily Temple Cuteなどのロリータ・ブランドにも継承されていきます。一方で、BABY, THE STARS SHINE BRIGHTはシルエットや色彩、モティーフ(サックスブルーのワンピース、テニエルの挿画を元にした「マクミラン・アリス」風のボーダーソックス、作中に登場する時計やトランプなど)によって、「アリス」を表現することが多いようです。また『Gothic & Lolita Bible』Vol. 2(2001年 *画像8)には、ゴシック・ロリータの精神を体現する書籍、映画、音楽の50音順のリストが掲載されているのですが、筆頭の「あ」は「アリス」に当てられています。

2000年代半ばのロリータ・ファッション・ブームを牽引した小説家に、嶽本のばらさんがいます。これは私の仮説ですが、この嶽本さんという存在は、澁澤的な耽美主義や少女幻想、センチメンタリズム、ロマンティシズムと、2000年代に興隆した少女自身による少女のためのロリータ文化との間の、いわば蝶番の役割を果たしたのではないかと考えています。彼は2007年10月号『装苑』の「特別企画 アリスを探して!」でインタビューに答え、アリスが自身にとって特権的な「ロリータ」、「乙女」であると語っています。「トランプやチェス、バラの花といったモチーフや、頭のおかしな女王様といったキャラクター、それにアリスが大きくなったり小さくなったりするところとか、それらがロリータの要素を網羅しているんですよね。アリスは、自分のある種理想の乙女像な気がしますね。こまっしゃくれていて、生意気で、だけど怖いもの知らずで。かわいさの中に残酷さが矛盾しないで共存している」。

1970年代の日本における「少女アリス」は、男性側の幻想が生み出した「美しいモンスター」としての観念であり、このような少女幻想は、女性にとっては抑圧的に作用しかねないものでした。反対にロリータ・ファッションでの「少女性」とは、むしろ男性原理(具体的な存在としての男性というよりも、より観念的・抽象的なもの)による支配から離れて、女性自身が主体的に選び取る「少女」のイメージなのではないかと思います。「アリス」という少女のイメージは、一見すると同一性を保っているようでいて、前者の極から後者の極へと、おそらく1980年代半ば頃を境目として変貌を遂げていったと言えるのではないでしょうか。

*註6: 例えば、ATSUKI ONISHI 1985春夏「夢みる季節、不思議の国のアリスになりたいな。」、『Olive』No.62、1985年2月18日。

5. 反乱を起こすアリス

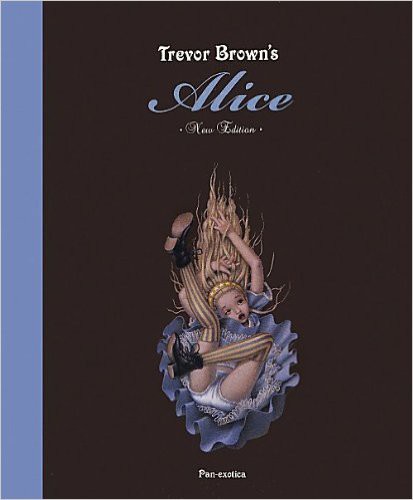

最後に、「反乱を起こすアリス」のイメージをいくつかご紹介します。トレヴァー・ブラウンというイギリス人の画家は、『トレヴァー・ブラウンのアリス』(*画像9)を2010年に刊行しています。彼は少女の暴力性や残酷さを体現した、いわば「ロリグロ」路線の一類型として、日本でのファンが特権的に多い画家です(彼はその作風からイギリスでの活動が制限され、日本に移住しています)。

また、いわゆる「姫ギャル」向けの雑誌『アリス・デコ』Spring 2010(2010年 *画像10)も、「私たち、ふだんからアリス・イン・ワンダーランド♥︎」を掲げ(特権的な少女による異界への越境、という原作のテーマは、ここでは「毎日がお祭り」的なテンションに取って代わられています)、雑誌読者を「アリス少女」と呼んでいます。しかし、「アリスはまだ来てないみたいね! お茶菓子は全部 あたしがいただいちゃおうかしら?」というセリフに象徴されるように、そこで体現されている「アリス」は、もはやインテリ中年男性の幻想や感傷の入り込む余地は微塵も無い、自身の欲望に忠実でマテリアルな「ギャル」へと変貌を遂げてしまったのです。

以上をまとめると、日本では一時期インテリ成人男性にとっての「少女性」幻想の典型を形成した「アリス」(キャロルの言うGolden hourとしての少女時代)のイメージが、やがて女性自らが自己投影や自己演出のために選び取る、ないしは逆用や悪用する「少女性」の代名詞へと変貌を遂げているのではないか、ということになります。男性知識人層に受容された文学的モティーフから、チャイルドポルノの代名詞と、若年層女性が主体的に選び取るファッションや精神的共同体のシンボルの二極へと分化した、という変化のプロセスを見ると、「アリス」は「ロリータ」ともパラレルなのかもしれません。

*左:画像8 『Gothic & Lolita Bible』Vol. 2(2001年7月)、ヌーベルグー 2001年

*中央:画像9 トレヴァー・ブラウン『トレヴァー・ブラウンのアリス』河出書房新社、2012年

*右:画像10 『アリス・デコ』Spring 2010(2010年4月)、インフォレスト 2010年

和洋女子大学 准教授(表象文化論/建築史、身体論、ファッション論)

建築・都市のイメージ分析と並行して、衣服と身体の関わり合いについて考えたり、ファッション批評を手掛けたりしている。単著に『都市の解剖学─建築/身体の剥離・斬首・腐爛』 (ありな書房、2011) 、最近の学術エッセイに「シアタープロダクツの方法論―アーカイヴァルな引用とスペクタクルのメタ構造」『fashionista』第1号、2012年、「映画の基盤を掘り崩す」『ユリイカ』2012年8月号(特集:クリストファー・ノーラン)、青土社など。